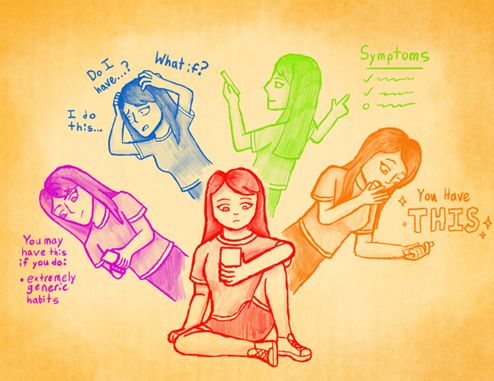

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan kesehatan mental semakin meningkat, terutama di kalangan remaja. Media sosial memainkan peran besar dalam fenomena ini, dengan banyaknya unggahan yang membahas berbagai gangguan mental. Unggahan seperti “5 tanda seseorang ada social anxiety dalam diam” dan isinya meliputi tidak nyaman dalam situasi ramai, mengelak berinteraksi dengan orang lain, selalu overthinking, dan lainnya. Pertanyaan-pernyataan tersebut terlalu umum untuk menjadi ciri-ciri dari social anxiety, namun karena judul dari unggahan tersebut menyebutkan social anxiety, banyak warga dapat melakukan kesalahan dan langsung menganggap dirinya memiliki social anxiety tanpa berkonsultasi pada psikolog, hal ini disebut self-diagnose. Terutama seseorang yang sebelumnya sudah mempercayai bahwa dirinya mengidap suatu penyakit mental, ia akan cenderung melakukan konfirmasi bias. Menambahkan hal ini, terhitung pada tahun 2021 aplikasi TikTok menunjukkan bahwa konten-konten yang menggunakan hashtag ‘ADHD’ mendapatkan 2,7 miliar penayangan (views), konten dengan hashtag ‘tourettes’ mendapatkan 2,5 miliar penayangan, dan konten dengan hashtag ‘DID’ mendapatkan 1,5 miliar penayangan. Data tersebut menunjukkan betapa mudahnya seseorang dapat mengakses berbagai konten bertema gangguan mental di media sosial.

Self-diagnose atau diagnosis mandiri adalah pakan proses di mana seseorang mengamati sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri, gejala patologi dan mengidentifikasi penyakit ataupun kelainan berdasarkan pengetahuannya tanpa konsultasi. “Self-diagnosing is the process of diagnosing your illness, whether physical of the basis of past, experiences of information available on popular media. Such as internet or books” (Srivastava, 2016).

Siapa yang Rentan Melakukan Self-Diagnosis? Remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap self-diagnosis karena beberapa alasan utama. Pertama, akses informasi yang dengan mudah di dapatkan memungkinkan siapa saja mencari tahu tentang gejala atau kondisi mental yang sedang dialami. Kedua, sebagian orang memiliki keterbatasan biaya, waktu, atau lokasi, membuat mereka lebih memilih mencari tahu sendiri, untuk mendapatkan jawaban atas gejala atau kondisi mental yang dialami, tanpa berkonsultasi dengan profesional. Ketiga, adanya stigma sosial terkait kesehatan mental membuat banyak remaja enggan mencari bantuan karena takut dihakimi oleh orang-orang di sekitar mereka. Terakhir, kecenderungan untuk melakukan konfirmasi bias juga memperkuat keyakinan bahwa mereka benar-benar mengalami gangguan tertentu, meskipun belum ada diagnosis yang valid.

Beberapa dampak buruk dari melakukan self-diagnosis yaitu menimbulkan kecemasan yang berlebihan akibat dari khawatir atau bahkan gejala yang timbul karena ekspektasi dari gejala itu sendiri. Kemudian, jika orang tersebut memutuskan untuk mengunjungi terapis, ada kemungkinan perilaku self-diagnose dapat menghambat hubungan antara terapis dan klien, terutama apabila hasil diagnosis terapis berbeda dengan ekspektasi klien. Belum lagi seseorang yang self-diagnosis sangat rentan salah mengira gangguan mentalnya. Sebagai contoh, orang yang mengalami Bipolar mengalami gejala suasana hati yang berubah-ubah, namun nyatanya gejala tersebut juga dapat ditemukan pada orang yang mengalami BPD (Borderline Personality Disorder). Hal tersebut jarang sekali diperhatikan oleh seseorang yang tidak terlatih secara profesional (Cohen, 2023) dan dapat menyebabkan pengobatan yang salah. Ketika seseorang telah melakukan self-diagnose dan merasa dirinya mengalami suatu gangguan mental yang serius, ada kemungkinan ia mengalami kekhawatiran yang berlebihan bahkan dapat mengalami gangguan kecemasan umum maupun stres.

Guna menghindari dampak buruk dari self-diagnose, disarankan untuk menyaring konten yang kita tonton sehari-hari dari YouTube, TikTok, maupun aplikasi lainnya. Tidak ada salahnya melakukan pencarian dengan tujuan edukasi mengenai gejala gangguan mental tertentu, namun tetaplah waspada dan pastikan sumber yang didapatkan dapat dipercaya seperti dibuat dari psikolog, psikiater, atau lembaga resmi yang memang menangani kesehatan mental. Jangan menjadikan sebuah informasi dari internet terutama dari sumber yang tidak kredibel menjadi acuan dari gejala mental yang dialami. Apabila sudah menduga sedang mengalami suatu gejala, perlu untuk menindaki langsung dengan menghubungi ahlinya (psikolog) atau mengunjungi ruang konseling. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi di media sosial dapat lebih bermanfaat jika digunakan untuk berkonsultasi dengan profesional, baik secara langsung maupun online.

Kesadaran akan kesehatan mental memang penting, tetapi memahami diri sendiri harus dilakukan dengan cara yang benar. Konsultasi dengan tenaga ahli tetap menjadi langkah terbaik untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. AJ/DM